医学の歴史から見て、日本の医師たちの考え方や臨床の形は同じではありませんでした。時代の移り変わりと共に学説も変遷し、それらがまた次の時代の学説を生み、新しい医学を生み出してきました。

医学の歴史を研究する学問を「医史学」と言います。そして、各時代の名医たちの臨床を研究することは「各家学説研究」と呼ばれます。

日本TCM研究所は、この分野に特化した研究を行ってきました。以下に、それぞれの時代を代表する24人の医家たちの簡単な伝記をご紹介しましょう。

日本の名医・24選

それぞれの名前をクリックすると、各医家の伝記とともに、肖像や著書などが表示されます。

曲直瀬道三(1507-1594)

戦国識豊時代の名医。名は正盛、また正慶とも称す。字は一渓。雖知苦斎、蓋静翁、寧固と号す。院号は宰竹院のち亨徳院。堀部左門親真を父とし、京都に生まれた。幼くして父母に死別し、江州守山の天光寺に入り、京都相国寺をへて1528年(22歳)足利学校に学んだ。1531年に田代三喜と出会い、その門で医学を学び、1545年(39歳)帰洛して医を業とし、以後名医の名をほしいままにした。

また学舎啓辿院を設立し、後進の育成にあたった。皇室や将軍家の寵を受け、毛利元就、織田信長、豊臣秀吉などの武将にも重んじられた。彼の医術は『啓迪集』自序に述べられているように、診断から治療まで一貫した伝統医学理論を駆使して行う「察証弁治」の体系を備えており、以後約200年間にわたって日本の医術の規範となった。

著書は多く、1574年に成った『啓迪集』を始めとし、『能毒』『遇齢小児方』『雲陣夜話』『鍼灸集要』など多数。他に彼の言説をまとめたものに『切紙』『出証配剤』などがある。弟子も多く、ルイス・フロイスの『日本誌』によれば800人と伝えられる。主だった人に家督を継いだ玄朔の他、施薬院全宗、秦宗巴、曲直瀬正琳、曲直瀬正純などがある。

曲直瀬玄朔(1549-1631)

名は正紹。東井と号す。曲直瀬道三の甥で、のちにその養嗣子となり、二代目道三を名乗った。幼少時より初代道三のもとで育てられ、その薫陶を受けた。1583年に正親町天皇の中風を治療して軽快させ、この年道三の称を継ぎ、延命院の号を賜わった(1597年延寿院に改む)。1592年、後陽成天皇より今大路の姓を賜わり、同年10月、秀吉の命により毛利輝元の治療のために朝鮮に渡り、翌年帰国した。

1595年年秀次自刃にあたり、水戸の佐竹義宜のもとにお預けとなったが、1598年、秀吉の死去の後、後陽成天皇の病気に際し、勅旨により水戸より京に帰り治療に当たった。1608年、将軍秀忠の病を治し、邸宅を江戸城内に賜わり、この年より1年おきに京都と江戸に居住。83歳をもって江戸にて死去した。

玄朔の医術は、道三の体系の延長線上にあり、その上に『医方考』『万病回春』『医学入門』『本綱目』など新しい文献の知識を加えて、更に幅広いものになった。彼の診療の実際は『医学天正記』に見ることができる。この中には、関白秀次、後陽成天皇、毛利輝元な当時の有名人の治療の様子が記されている。弟子は多く、岡本玄治、長沢道寿、井上玄徹、井関玄悦、饗庭東庵、山脇玄心、野間玄琢など優秀な人材が輩出した。著書に『常山方』『済民記』『医方明鑑』『医学天正記』『延寿撮要』『註能毒』などがある。

古林見宜(1579-1657)

名は正温。見宜、桂庵、寿仙坊と号した。播磨の人。祖父裕村は渡明して医を学び、父本秀も名医であった。見宜は初め家学を受け、成入してから京に上り、建仁寺に寓居して日本の医術を研究し、兼ねて曲直瀬正純にも医を学んだ。同門の堀正意と共同して嵯峨に学舎を開いたが長く続かず、一旦故郷に帰り開業した。

遠近の患者が群集したが3年で打ち切り、大坂に出て飛楽町で開業した。名医としての評判は高く、町医者として一生を送ったが、その才を知る大名は彼を厚遇した。教育にも熱心で、人に教えて倦きることがなかった。弟子に古林見桃、松下見林などがある。

彼の医術は曲直瀬流が基本だが、すでに『傷寒論』処方の運用が見られ、また豪放不霧、天才肌の人であったので治療にもそれが現われた。その治療の実際は、松下見林の『見宜翁医案』の中に見られる。

著書は多いが、教育的な平易な内容のものが半を占めている。『日記中棟方』『仮名雲林神設』『正入回世』『網目撮要方』『抜粋正温法』『速効方』『外科単方』『仮名脈書』『青裏真方』などがある。

長沢道寿(?-1637)

初め柳庵、のち丹陽坊また売薬山人と号した。父の理慶(曲直瀬道三の弟子)の代から山内公(土佐藩)との関係が深かったので土佐道寿とも呼ばれる。

曲直瀬玄朔と吉田宗拘に医を学んだが、宗拘の儒に対する態度に多くのものを得たらしい。朱子の小・大学の意に倣って医の小・大学を定めている。

著書に『医方口訣集』『増補能毒』『藪医問答』『治例問答』『藪門医案実録』などがある(ほとんどが弟子の筆録になる)。

特に『医方考』は、後に弟子の中山三柳(1614—1684)の増補を受け、更に北山友松子の増広を経て広く読まれた。後世に大きな影響を与えた処方解説書である。

岡本玄治(1587-1645)

京郡の人。初名宗什、のち諸品と故む。玄冶はその通称である。16歳の時、曲直瀬玄朔に入門した。『寛政重修諸家譜』には、「啓迪院で学ぶこと6年にして家に帰り、慶長十五年(1610)に学頭となり、学舎にありて医書を講読し、薬剤術、配剤の事を諸徒に教授した」と記載されている。

元和四年(1618)に法眼に叙せられた。元和九年に家光に召され、その後隔年で江戸と京都に住んだ。寛永五年(1628)には法印に昇進し、啓迪院を号した。寛永十三年に朝鮮通信使に応接し、医説を論じてその名を馳せた。

家光の信任篤く、多くの逸話が残されている。また京都にある時は皇室の診療も行った。妻は曲直瀬玄朔の娘。59歳で江戸で卒した。

著書は多いが、ほとんどが弟子の筆録になる。代表的なものに『玄冶方考』『玄冶薬方口解』『家伝預薬集』『燈下集』『増補済民記』『傷寒衆方親矩』などがある。

名古屋玄医(1628-1696)

京都の人。字は閲甫また富潤。丹水子、宜春庵、桐渓と号す。幼い時から多病で、またひどいどもりであったという。初め羽州の宗純に経学を学び、周易筮儀に長じた。

30歳頃より医を志し、福井慮庵についた。40歳頃より独自の医学観を形成。薛己、張景岳、喩昌、程応旄などの影響を受け、『傷寒論』に対する研究も行い、扶陽抑陰をテーゼとする医説を展関した。46歳の時に四肢麻痺を来たす疾患に倒れたが、気力は衰えず、盛んに活動を行った。

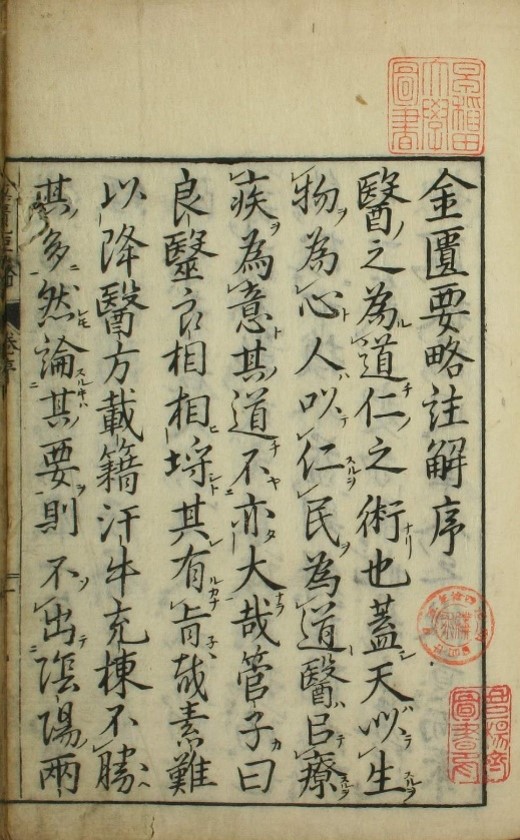

著書は多く、代表的なものに医学全書とも言うべき『医方問余』、日本最初の『金匱要略』の註釈書『金匱要略注解』を始めとし、『纂言方考』『難経註疏』『医学愚得』『丹水子』などがある。『傷寒論』に対する注釈書は計画のみで終ったらしいが、その研発の先鞭をつけたことにより、古方派の始祖とされる。

北山友松(?-1701)

長崎の人。名は道長、通称寿安。友松子、仁寿庵、逃禅堂と号す。父は明から亡命した中国人馬栄宇、母は丸山の遊女。 小さい頃から中国語と日本語のbilingualで育った。中国からの帰化僧・化林と独立(戴曼公)に、更に小倉の原長庵について医術を学んだ。 最初小倉公に仕えたが、20歳代後半に大阪に出て開業した。

大名や貴人を治療して名をあげ、一方では貧民に対しても親切に治療を行い、慕われた。

その死に臨み、等身大の不動明王の石像を作り、その下の小室に入って昇天した。この不動明王は北山不動と呼ばれ、大平寺の境内に現在もある。

自らの著書は少ないが、頭注を施したものに『増広医方口訣集』『纂言方考評義』『医方考縄忽』『側補衆方規矩』などがある。『北山友松子医案』は孫の北山道修の手になる友松子の医案集である。

香月牛山(1656-1740)

名は則真(一説に則実)。通称啓益。牛山と号した。筑前国遠賀郡植木の出身。只原益軒に儒を、鶴原玄益に医を学び、1685年30歳の特に豊前中津侯に仕えた。

44歳の時、故あって藩を辞し、京都で開業。伊藤仁斎や松岡玄達、義山上人など当時の一流の文化人と交流を持ち、診療、子弟の教育などのかたわら、一般人のための啓蒙書を多数出版した。61歳の時、小倉侯の招聘により小倉に移り、終焉までこの地にあった。

彼の医術はいわゆる後世派に属するが、特に李東垣を尊奉し、その考えを重視して処方を運用した。

著書は『牛山方考』『牛山活套』『薬籠本草』『婦人寿草』『小児必用養育草』『老人必用養車』『医学鈎言』『運気論奥算法欲解』』『格致余論備考』など多数。

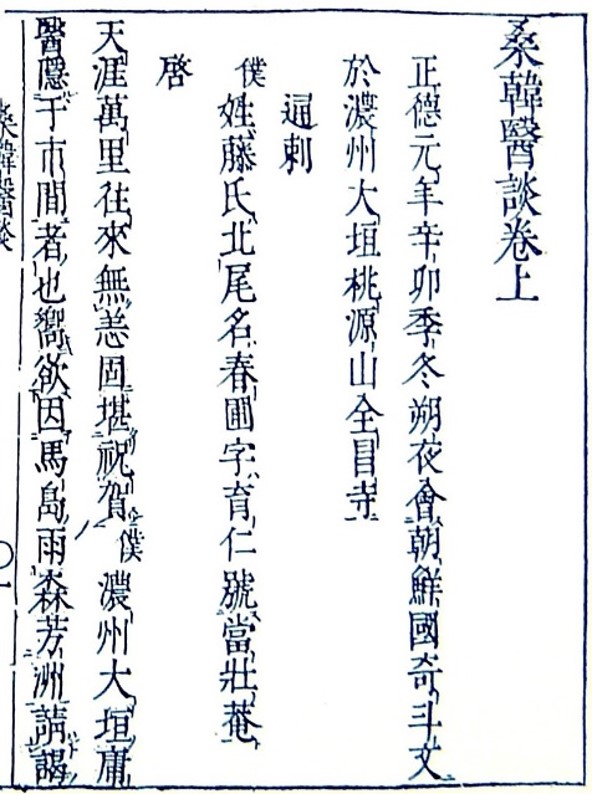

北尾春圃(1659-1741)

字を育仁、号を当壮庵という。大垣の近くの室原村の出身。北尾家は元来豪農であったが、父の玄甫は医をよくしたらしい。春圃はその業を継ぎ、独自に研究を重ねて名医と称された。

1711年にI尹趾完を正使とする朝鮮通信使が大垣を通過した際、この中に居た医官・奇斗文と面会し、議論を聞わせた。この時の記録は『桑韓医談』(1713)として出版されている。

彼の医術の特徴は、曲直瀬流医術を基礎とし、張景岳の理論を日本的な形で受容したことで、脈診や腹診に独特のものが見られる。著書に『提耳談』(1807刊)『当壮庵家方口解』『精気神論』『上池釣魚』などがある。

後藤艮山(1659-1733)

江戸の人。名は達、字は有成、通称佐一郎、別号を養庵という。15~ 16歳の頃、仏教に興味を持ち、次いで林大学頭の問で儒を学び、かたわら牧村卜寿について医を修めた。27歳の時、父母を伴って京都に移り、医を業とした。

伝統的な医学理論をあまり重視せず、一気が留滞することによって病が生ずると唱え(一気留滞説)、治療もこれに対応し、順気を主とした。通常の薬物のみでなく、熊胆。蕃椒を多用し、灸治療ならびに温泉療法を推奨したので、湯熊灸庵のあだ名がある。また、それまでの医師の習慣であった僧形をやめ、束髪し縫掖を着した。

弟子の数はおよそ200人と言われ、その中から香川修庵、山脇東洋など優秀な人が多く出ている。

金元医学理論を排したこと、古式に戻ろうとしたことなどにより古方派の大家とされているが、『傷寒論』に関してはあまり積極的に接した形跡はない。75歳で卒す。家督は次男の省(椿庵)が継いだ。

賀川玄悦(1700-1777)

一名光森。字は子玄。彦根藩槍術指南。三浦長富の子。庶腹であったため7歳より母の実家で養われ、母方の賀川姓を名乗った。30歳をすぎてから京に上り、針灸按摩によって生計を立て、独学で医学を修めた。

ある産婦の難産に立ち会い、鈎にて死胎児を牽引して娩出させた経験から産科方面への医術を専門とするようになった。その後、胎児倒立説や男女の骨盤に差のあることなど、多くの新知見を発見する一方、産科手技にさまざまな方法を開発し、また従来の悪習を除くなど、画期的な改良を行った。

彼の医説や経験は、1766年に出版された『産論』に詳しい。巻末には山脇格の手になる興味深い症例報告が記載されている

吉益東洞(1702-1773)

名は為則、通称周肋、初め東庵のち東洞と号す。安芸国広島の人。陰陽五行説を骨子とするこれまでの医説に疑間を持ち、30歳代に『傷寒論』『金匱要略』に基礎をおく独自の医学体系を創りあげた。

1738年38歳の時、「天下の医師を治療せん」の大志をいだいて京都に上ったが、意に反して生活は困窮を極め、人形を作ったり鉢皿を焼いたりして糊口をしのいだ。やがて山脇東洋の推挙を得て世に出、一挙に名を知られるようになり、以後、医業は盛況で門人も多く集った。

彼はそれまでの伝統的な医学理論を否定し、病は唯一毒より生ずと述べ(万病一毒説)、その毒をやはり毒である薬で排除するのが治療の根幹であると考えた。

また『傷寒論』『金匱要略』の中の220処方の条文を処方ごとにまとめ、自らの意見を加えて『類衆方』を著し、古方の運用の規矩を示した。更に薬物についても、それぞれの処方の適応症から、その中に含まれている個々の薬物の薬効を類推して『薬徴』を著した。

東洞の出現以後、日本の漢方医学は伝統医学理論によらず、「方証相対」を主とするようになった。弟子は多く、中でも村井琴山、答少翁、中西深斎は傑出した存在であった。著書には『類衆方』『方極』『薬徴』の三部作の他、『方機』『医事或問』『古書医言』『建殊録』などがある。

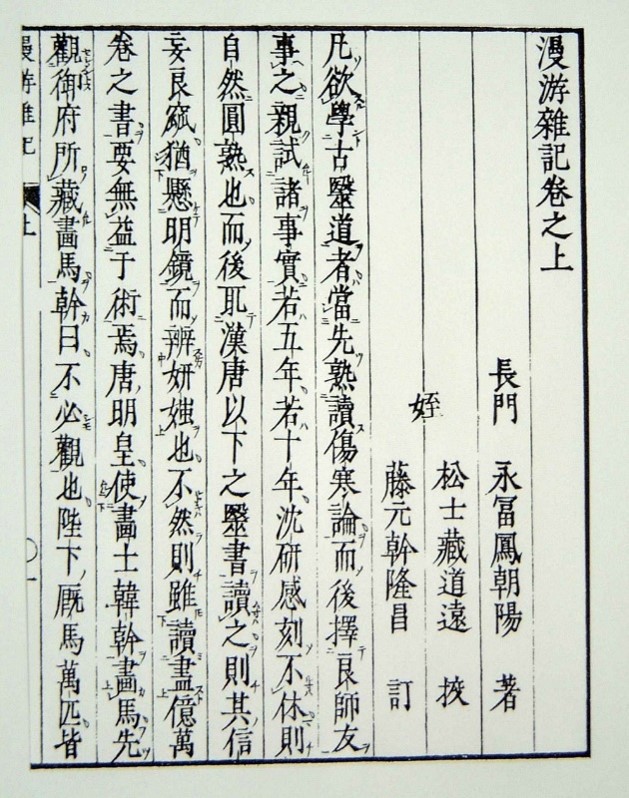

永富独嘯庵(1732-1766)

長州の勝原翠翁の三男として生まれ、13歳で医師・永富友庵の養子となった。山県周南に儒を、山脇東洋に医を学び、奥村良竹に吐方を伝授され、さらに長崎でオランダ医学にも接した。

すぐれた臨床家であり、高い見識の持主で、『傷寒論』至上主義ともいうべき医説を掲げ、汗吐下の三法を機軸とした治法の確立を目指し、医学界の革新を行おうとしたが、惜しくも35歳で夭折した。

彼の医学は、その著『漫遊雑記』にもっとも良くうかがわれる。冒頭の「凡そ古医道を学ばんと欲する者は、当に先ず傷寒論を熟言賣すべし」という書き出しは特に有名であり、「夫れ傷寒に万病有り、万病に傷寒有り」の語は、その後の医師たちに『傷寒論』の重要性を強く印象付けた。 他に『嚢語』『吐方考』などの著がある。

津田玄仙(1737-1809)

名は兼詮。積山と号す。玄仙は通称。岩代国桑折村の人。最初、父・玄琳(もと白河藩医)より医術を学び、後に水戸に出て芦田松意につき、次いで諸国遍歴の旅に出た。

修業を終えた後、江戸に上って開業し、門人も増加したが、37~38歳頃に上総国馬籠の田村氏のもとに移った。ここでも名医としてその名を知られ、入門するものが多かった。

彼が理想とした医学教育は、『勧学治体』(1788)にみることができる。原南陽、和田東邦、恵美三伯らとは交遊関係にあり、互いに医学知識を交換した。

著書に『療治茶談』(全10冊)『療治経験筆記』などがある。その他に、饗庭家の医術に関する彼の講義がそのまま筆記されて後世に残った。これらは現在『饗庭家口訣』『饗庭秘説』『百方口訣集』として伝わっている。

和田東郭(1742-1803)

摂津高槻の人。名は璞、字は韞卿また泰純。東郭また含章斎と号した。父祇忠は瘍科を以て高槻侯に仕えた。東郭はその末子。

始め伊丹の竹中節斎に、次いで大阪の戸田旭山のもとで医を学んだ。のち吉益東洞に入門。東洞の死後、独自の識見を立て、一家を成した。

初め二条公に仕え、1797年に御医となり、法橋に叙せられ、1799年には中宮に皇子を誕生せしめた功により、法眼に昇進した。

言語文字の如き外面的のものを以ては真随を伝えることはできないとし、『導水瑣言』以外自らの著述をほとんど残さなかった。

門人の筆録になるものに『蕉窓雑話』『蕉窓方意解』『東郭医談』などがある。

中神琴渓(1744-1833)

名は字。通称右内。字は以隣。琴渓と号す。近江の農家に生まれ、のち京都の医家中神家の養子となった。20代後半に膳所藩の中根之紀に儒を学び、最晩年の吉益東洞に入門して医を学んだ。

当初大津の長等山麓に開業し、ここで大勢の梅毒患者を治療し、その後48歳の時に京都に移り、たちまち名医の評判をとった。

弟子も多く、彼の談話や診療記録が次々と出版された。『生生堂医謂』『生生堂雑記』『生生堂治験』などである。70歳の時に隠退して和束郡に住み、1815年に長崎。江戸を漫遊して帰ったあとは晴耕雨読の生活に入り、90歳の天寿を全うした。

彼の医術は、規則にとらわれず、臨機応変を旨とする幅広いもので、古方・後世方の区別なく、東洞流の激しい下剤や水銀剤も使用し、また刺絡を多用し、灌水療法や焼針療法、精神療法も行うなど、その疾病に最も適切な治療法を適確に判断して用いるところに特徴がある。

吉益南涯(1750-1813)

字は脩夫、初め謙斎のち南涯と号した。吉益東洞の嗣子。幼い時から容姿端厳淳厚で成人の如き風格があった。学を好み、日夜精研し、『傷寒論』を室内の各所に置いてその研究に励んだという。

24歳の時に東洞と死別、家督を継いだ。39歳の時、京都に大火災があり、罹災して大坂の仮住居に移って診療を行い、大盛況であった。4年後に京都にもどり、再び東洞院西に居を構えた。

東洞の万病一毒説をさらに発展させる形で気血水説を打ち出し、病は毒によって生じるが、毒は気・血・水のどれかに乗じて病を引きおこすと述べ、45歳の時に『医範』を著してその医説を世に拡めた。

教育者としてもすぐれ、その門に籍を置くもの、およそ3000余人といわれる。門下から中川修享、賀屋恭安、大江広彦、和田元庸、伊藤大助、難波抱節などの逸材が出ている。

著書に『医範』『傷寒論精義』『方機』『気血水薬徴』『観証弁疑』などがある。

片倉鶴陵(1751-1822)

相模築井の人。字は深甫、通称元周。鶴陵は号である。幼少時に片倉周意の養子となった。12歳の時より多紀元徳の学僕として躋寿館で医学を修め、かたわら井上金峨に儒を学んだ。25歳で開業。

29歳の時、嶺春泰の援助を得て京都の賀川玄迪に学び、産科にも長じた。すぐれた臨床医で、その治験例は『静倹堂治験』(全5巻のうち3巻まで出版)に見ることができる。

世界最初のシュリンゲによる鼻茸の切除術もこの中に記載されている。

著書は多く、叢書として計画した『医学質験』(全5部)として『傷寒啓微』(1793)『産科発蒙』(1799)『雑病試考』(写本)『保嬰須知』(1848)『青嚢瑣探』(1801)が代表的なものである。

原南陽(1752-1820)

水戸の藩医、原昌術の子。名は昌克、字は子柔、通称玄璵。

1773年、21歳の時、父の死に遭い、家督を継ぎ、150石を賜った。すぐに京都に遊学し、山脇東門について本道を修め、また賀川玄迪に産科を学んだ。

1775年に水戸に帰り、塾を開き、水戸藩の藩医を務め、64歳までその地位にあった。

その医説と治療は『叢桂亭医事小言』(1807刊)によくうかがわれる。他に『叢桂偶記』『経穴彙解』『砦草』『寄寄方記』の著がある。痔の薬として有名な乙字湯は彼の創方である。

華岡青洲(1760-1835)

名は震、字は伯行、俗名雲平、通称随賢、青洲と号す。紀伊国平山の人。祖父の代からの医家に生まれ、28歳の時に京都に上って吉益南涯に古方を、大和見立に外科を学ぶ一方、他の多くの医家を見学した。

26歳で故郷に帰り、父の医業を継ぎ、外科を中心とした診療を行い、全身麻酔の研究を進めた。麻酔薬については、母於継と妻加恵が実験台となり、加恵がそのために失明したという逸話が残っている。

長い研究の末、1804年10月13日に、通仙散による全身麻酔下に乳癌の手術を初めて行って成功をおさめ、以後さまざまな手術にこれを応用した。

弟子も多く、全国から入門者が相次いだ。扱つた疾患は多く、外傷や化膿を始めとする諸種の皮膚疾患、整形外科や形成外科領域の疾患、乳癌などの腫瘤の摘出、痔疾患、泌尿器科領域の疾患や産科・婦人科の手術など広い範囲に及んでいる。

また、内科系の疾患に対しても一流の見識を示し、優秀な成績を残している。出版目的の著述はないが、多くの診療記録がある。現在でもよく使用される十味敗毒湯や紫雲膏は青洲の創方である。

多紀元簡(1754-1810)

字は廉夫。通称安長。桂山または檪窓と号す。医学館督事・多紀元徳の嗣子。幼にして穎悟で、家学を父より受け、井上金峨について経籍を修めた。金蛾は折哀・考証の学に長じ、元簡はその手法を医学の分野に取り入れ、医学研究の新しい方法論を樹立した。

この方法論は、臨床に直接寄与するところは少なかつたが、古代の医書のテキストの確立、歴代医家の注釈とその解釈、重要古典の出版など、基礎的な分野で大きな貢献をした。

1790年侍医に挙げられて法眼に叙せられ、1799年には、元徳致仕に伴い、その職をついで侍医兼督医学事となつた。しかし、1801年、上意に逆って職を解かれた。1810年、再び召されて後宮医班に列したが、同年12月2日急逝した。

臨床医としての仕事は少ないが、その得意とする考証学の分野に膨大な業績があり、以後の医学館の考証学研究の基盤を作つた。著書に『素問識』『霊枢識』『傷寒論輯義』『金匱要略輯義』『医賸』『観衆方要補』などがある。

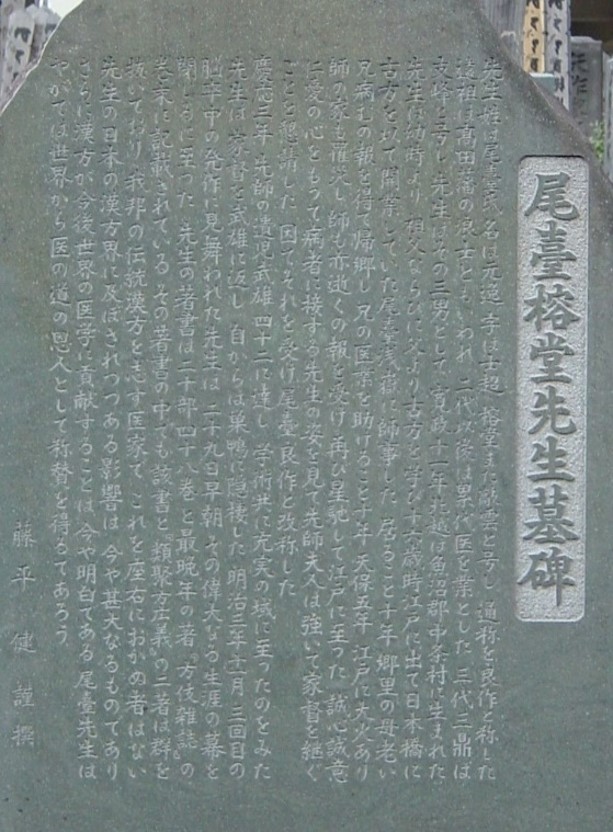

尾台榕堂(1799-1870)

名は元逸。通称良作。字は子超、裕堂はその号である。信濃魚沼郡の医家小杉家の四男として生まれ、のちに尾台姓を継いだ。幼時より祖父や父について医術を学び、荷笠禅師について経書を修めた。

16歳の時、江戸に出て各少翁の弟子尾台浅嶽について東洞流古方を学んだ。1824年に兄羅斎が病に倒れたため、故郷に帰って診療を行い、盛況であったが、1834年に師浅嶽の他界に追い、再び江戸に上って師家の診療を継続した。

名声はとみに上り遠近の大名より招聘を受けたが全てこれを断り、1857年に北海巡視団に随行するなど若千幕府の仕事もしているが、その全生涯をほぼ市井医として遇し、浅田宗伯と共に、幕末の江戸の二大名医として称えられた。

1864年、家督を浅嶽の子良卿にゆずり、巣鴨に隠居し、著述にうちこんだ。1869年に脳卒中に罹患し、明治3年11月30日に他界した。72歳。

榕堂の医術は、吉益東洞の系統をひき、その使用処方のほとんどは『傷寒論』『金匱要略』にもとづくもので、その規矩を記した『類衆方広義』は名著として昭和初期の漢方復興期に極めて重んじられた。他に『方伎雑誌』『橘黄医談』『重校薬徴』『井観医言』などの著がある。

山田業広(1808-1881)

字は子勤。通称昌栄。椿庭と号す。在原業平の遠孫。高崎藩医の家に生まれ、19歳の時に江戸に出て伊沢蘭軒に師事し、蘭軒没後は多紀元堅につき、一方治痘術を池田京水に学んだ。

30歳の時、本郷に開業。1857~ 1865年には江戸医学館の講師としても活動。1868年(明治元年)より高崎藩の医学関係の仕事についたが、1871年の廃藩置県に伴いその任を解かれ、以後しばらく著述に専念し、1874年に再び上京して開業した。

明治新政府の医療政策に反対し、1879年には温知社を発足させ、その初代社主として漢方復興運動を指導したが、志半ばにして74歳で没した。

彼の医術は広範な考証学的知識に基づいたもので、過去の事例をよく調査し、参考にして治療を行った。

著書は多く、考証学に関するものが多数を占めるが、いずれも臨床的観点をも有するというところに特徴がある。森立之によれば38部163巻の大部にのぼるという。医経研究でも『素問次注集疏』『難経本義疏』など、多くの業績がある。

浅田宗伯(1815-1894)

名は直民、のち惟常。宇は識此。通称宗伯。栗園と号す。信渡国筑摩郡栗林村の医家の家に生まる。

22歳の時に江戸に出て開業したが、3年間は不遇で、幕府の医官。本康宗円の知遇を得てようやく世に知られるようになり、更に名医として幕府にも重んじられ、1866年には危篤の将軍家茂を大坂城に往診、11月に法眼となった。

明治維新後もしばらく将軍家に仕えたが、1871年に官を辞して牛込に隠栖。しかし診療は盛況であった。維新後は皇室の信任驚く、1879年には生後間もない明官(のちの大正天皇)の治療を命ぜられ、その危急を救った。新政府の漢方医学廃上の政策に反対して漢方医学存続に力をつくし、80歳で卒した。

彼の医術は、基本的に『傷寒論』『金匱要略』を中心にしたものではあったが、その体系に基づき後世の処方も自在に運用した。その治療の実際は『橘窓書影』に詳しい。

著書は極めて多く、分野も広範である。代表的なものに『勿誤薬室方函』『勿誤薬室方函口訣』『傷寒弁要』『雑病弁要』『傷寒雑病弁証』『傷寒翼方』『雑病翼方』『脈法私言』『古方薬議』『傷寒論識』『雑病論識』『橘窓書影』『皇国名医伝』『先哲医話』などがある。